即可将网页分享至朋友圈

近日,物理学院陈龙泉教授团队指导的“强基”生冯浩岩同学在中国科学院一区Top期刊 Advanced Science 上发表了题为“Condensate Halos in Condensation Frosting”的研究论文。该工作聚焦常规环境条件下固体表面的冷凝结霜现象,在全时域内解析了伴随过冷液滴结冰的传质传热过程(图1)。物理学院首届“强基”本科生冯浩岩、研究生郑崧原为共同一作,电子科技大学陈龙泉教授和空中客车(Airbus)技术研究中心专家(eXpert)Elmar Bonaccurso为共同通讯作者,电子科技大学邓旭教授、靳亚康老师以及香港科技大学李志刚教授等为共同作者。电子科技大学物理学院为第一通讯单位。

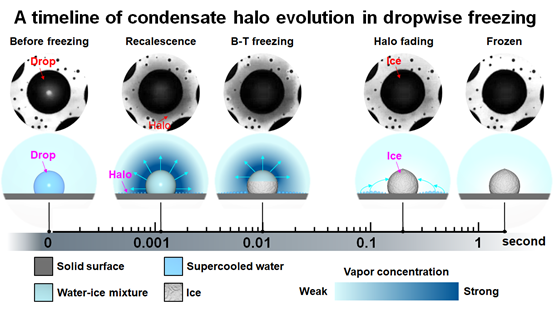

图1. 过冷液滴结冰中冷凝环的时域演化过程

水滴在固体表面上结冰是一种常见的自然现象,在工程应用中可导致严重的技术、经济和安全问题。尽管学者已对水滴结冰行为进行了大量研究,但由于液固相变总是伴随着复杂的传热传质过程,因而人们对该物理现象的认识仍十分有限。在本项研究中,团队成员结合光学和红外成像技术,在常规温度和湿度环境下对冷凝结霜过程中的液滴冻结现象进行了细致研究。研究结果表明,在足够疏水且导热系数较低的固体表面上,过冷水滴结冰会伴随着冷凝环(由大量微液滴构成)的形成、生长和消失,时间尺度跨越三个数量级。在持续时间为毫秒量级的再辉阶段,液滴部分结冰(约20%的水)瞬间升温至零度,液态水因而发生闪蒸,所产生的水蒸气迅速向其四周扩散并在低温表面上冷凝形成一个微弱的液滴环。在液滴次秒级的自下而上结冰阶段,由于其顶部的冰水混合物始终保持在零度,液态水的进一步蒸发和水蒸气扩散确保了湿度场的维持,整个冷凝环内的液滴因水蒸气冷凝而继续长大,冷凝环颜色加深。当液滴完全结冰后,其表面的蒸气压变得比冷凝环区域低,冷凝微液滴开始蒸发并以凝华的形式沉积到冰液滴表面,冷凝环逐渐由内向外减弱并最终消失,整个过程约几秒。

相比于既往文献,本研究揭示了液滴结冰现象中新的传热传质细节和过程:1. 由液滴闪蒸形成的冷凝环在再辉结冰阶段便达到最大延伸,环径与液滴尺寸呈1/2幂律关系;2. 冷凝环在液滴自下而上结冰阶段的生长由其周围湿度场和温度场共同决定,环的厚度增加但环径不变;3. 常规环境条件下的冷凝环会在其冻结前消失,因而对后续霜层在固体表面的扩展无作用。本研究不仅拓展了人们对液固相变物理现象的认识和理解,相关结果还可为防冰防霜材料/策略的研发提供重要指导。

该研究得到了国家自然科学基金、四川省自然科学基金以及电子科技大学本科课程教改项目的支持。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202410657

编辑:刘瑶 / 审核:李果 / 发布:陈伟