即可将网页分享至朋友圈

第九次党代会召开以来,学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党的建设,深入实施“四大战略”,团结带领全校师生员工攻坚克难、开拓创新,以高质量党建引领推动学校事业高质量发展,学校综合实力和影响力不断提高。在学校第十次党代会即将召开之际,新闻中心推出“党代会巡礼”栏目,全面总结第九次党代会以来学校各方面工作取得的成绩,全面展现全校上下喜迎党代会、奋发向未来的生动实践和动人故事,全面展现第十次党代会对学校未来五年乃至更长一段时期的科学谋划,更好凝聚全校师生加快建设中国特色世界一流大学的磅礴力量,以实际行动书写“教育强国,成电何为”新篇章。

第九次党代会以来,学校始终坚守立德树人根本任务,紧密围绕国家战略需求和科技发展前沿,全面推进新工科与一流本科教育,紧锣密鼓地开展了通识教育体系、挑战性课程与多类型研究型课程体系、逐级进阶项目式课程体系、新生新工程教育计划、高水平科研育人新工程教育计划、整合性专业核心课程新体系、交叉复合人才培养模式以及校院两级拔尖人才培养模式等建设与改革。

2019年,学校进一步集成创新,出台《一流本科教育行动计划》和《新工科建设“成电方案”》,通过系统化的创新实践,加速推进教育教学改革。2022年,学校持续迭代升级,实施有组织、成体系、全过程、跨学科交叉融合的拔尖人才培养模式,加快构建高水平人才培养体系。

近日,学校聚焦新工科与一流本科教育再深化、再突破,在国内首家提出聚焦电子和计算机优势关键核心技术领域,实施“电子和计算机(ECE)关键核心领域科技创新领军人才培养计划”,建立科技发展、国家战略需求牵引的拔尖人才培养新模式,教育、科技、人才深度融合,跨学院、跨学科深度交叉,多部门协同联动,建立“大团队、大科研、大教授”全程深度参与,扎实数理基础与共性核心基础、全程打破学科专业壁垒的大科研引领项目式学习、全校杰出人才引领的科研探索为核心的ECE关键核心技术领域本硕博贯通拔尖创新人才培养新范式。

学校举行聚焦战略急需工程拔尖人才培养新范式交流论坛

新工科教育走在全国前列

学校在新工科教育改革方面持续发力,近两届获国家级教学成果特等奖1项(第二完成单位)、一等奖2项、二等奖9项,入选全国首批“中国工程教育改革先锋案例”(全国仅2个)。新增2位国家级教学名师;获首届全国教材建设先进个人奖、先进集体奖和全国优秀教材奖;教师教学竞赛全国一等奖1项、二等奖12项;教育部“人工智能+高等教育”应用场景典型案例1项。在《全国普通高校大学生竞赛七轮总榜单》中,名列全国第3。生源质量连续十年稳步提升。

学校建成了一批国家级教学资源和平台,包括国家集成电路产教融合创新平台、国家XX学院、国家特色化示范性软件学院、首批计算机科学国家基础学科拔尖计划2.0基地等。获批47个国家级、省级一流本科专业建设点,69门国家级一流本科课程,11个专业通过教育部工程教育专业认证。打造一批优质在线课程资源,130门课程上线国家高等教育智慧教育平台,8门课程上线教育部国际平台。

入选全国首批“中国工程教育改革先锋案例”(全国共2个)

多类型模式培养拔尖人才

学校入选首批国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,教育部应用物理“强基计划”;获批数学、物理、经济学3个四川省基础学科拔尖学生培养基地;建成20个校院两级拔尖创新人才培养特区,加快培养基础学科与基础研究创新人才。

实施高水平科研团队“科研育人”新工程教育计划、集成电路“强芯铸魂”特别培养计划,以高层次科研大团队授课、高水平科研大项目转化、高能级科研大平台支撑,加快培养工程拔尖创新人才。

实施“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划、“人工智能+”复合型创新人才培养计划、“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目、“电子信息工程+实验艺术”联合学士学位项目等,跨校、跨界、跨学科,培养交叉复合型创新人才。

央视报道学校“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目

“自主驱动”助力个性化成长

学校在“大类招生、大类培养”和提供两次转专业机会的基础上,面向具有创新思想、独特禀赋、独特专业兴趣的学生,实施《本科生自主设计个人专业培养方案修读计划》《优秀本科生自主掌握学业进程、申请课程免听或免修管理办法》,建立跨学院、跨学科自主设计培养方案、自主掌握学业进程、自主驱动成长发展的培养机制,助力拔尖学生“冒”出来、“长成才”。目前已有93名本科生拥有自主设

计的专业方向和培养方案。

自主设计计划引发媒体广泛关注

实施“荣誉课程”“荣誉研究”“荣誉学士学位”等系列荣誉计划以及“本科生学业科创类个人荣誉奖励”,激励学生以更大的热情、更强的内驱力投入高强度挑战性课程学习和高水平课外科创实践。三年来,1536人次本科生获荣誉证书。

学校优化人才推荐与选拔机制,开设大学先修课,与中学共同开发科学课程,实施中学生“英才计划”,与相关中学共建科技创新人才孵化站、实验室,探索“大学+中学”衔接培养新模式。

全链课改夯实培养根基

面向全体学生,进行课程体系的全新设计和结构性调整。建设1327门项目式、研究型、挑战性课程,打造207门多类型校级示范课,国家级一流课程69门。

建成“高整合度、高含金量”的全新专业核心课程体系,每个专业打造覆盖核心知识体系的6-8门“品牌课程”、核心教材、核心实践项目,强化核心能力培养。

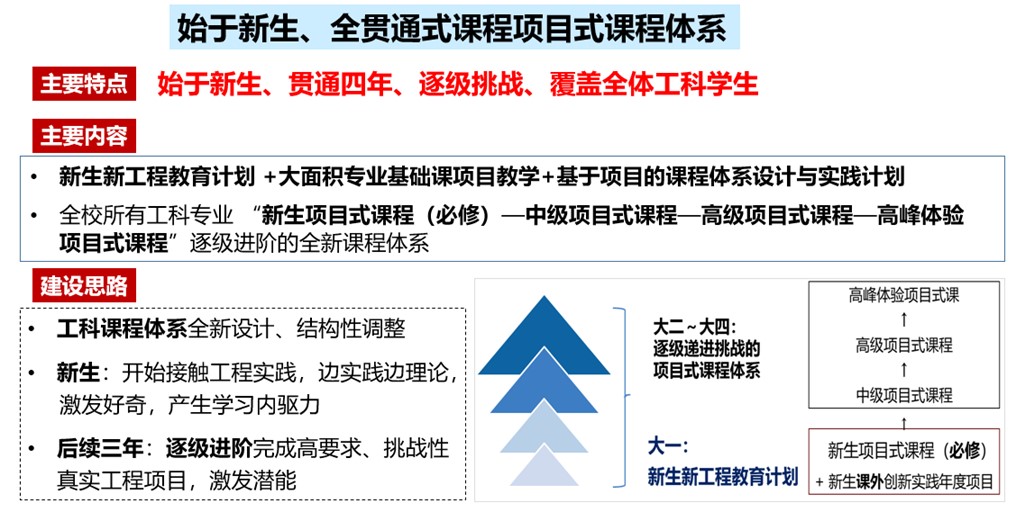

建成“始于新生、贯通四年、逐级递进”的项目式课程体系,为学生提供从新生项目课到高峰体验项目课的贯通学习,强化学生在真实工程场景中的创新力与主动学习力。优化毕业设计转化机制,已有一批学生将高峰体验项目课程、挑战性学习课程、高水平课外创新实践计划等成果转化为全国优秀本科毕业设计。持续举办新工科课程学习作品、课外创新实践作品展,全校各学院每年限额推选110余件优秀作品进行展示,激励学生们的“奇思妙想”和创新创造。

始于新生、全贯通式课程项目式课程体系

建成科技人文协同的通识教育体系,七大模块,70门课程,助力学生更好地探索、创造人生之路。其中,学校集聚优势,打造了全校性人工智能核心通识课、优质“专业写作基础”通识必修课,提升人工智能素养、逻辑思辨能力、简洁清晰准确的写作与表达能力。

全面开展研究型挑战性教学改革,以“研究型地教+探究性地学+挑战性地学+创新性地做”为核心,每年开设覆盖14万余人次的2800余门次研究型挑战性课程,增强学生学习体验与获得感。

全面推进人工智能教育和“人工智能+教育”改革实践,首批建设103门人工智能技术赋能教学课程,推动构建以智助学、以智助教、以智助管、以智助研的教育新生态。

与全面重构课程体系同频共振,“课程-竞赛”一体、产教融合,在真实工程项目和科创竞赛中,提升学生创新与创造力。近5年,本科生在国内外重要科技竞赛屡获佳绩,获国际级奖项485项,国家级奖项1534项,省级奖项3472项。

持续抓好课程思政建设,立项课程思政示范项目校级243项、院级788项,形成校级精品优秀案例15个、优秀建设项目31项、微课大赛获奖作品100个;获国家级课程思政示范课2门、省级示范专业(课程、团队)项目35项;入选“高等学校课程思政教学案例库”作品1部。

学校召开本科教育教学审核评估启动会暨本科教育大会

面向未来,学校将以“新工科2.0 + ECE领军人才培养计划”为新起点,全面构建基础性、前沿性、交叉性、挑战性和个性化的拔尖创新人才培养体系,以成电行动、成电担当,打造具有世界影响、国际公认、中国特色、成电风格的拔尖创新人才培养范式,为建成教育强国贡献更大力量。

编辑:助理编辑 / 审核:刘瑶 / 发布:陈伟