即可将网页分享至朋友圈

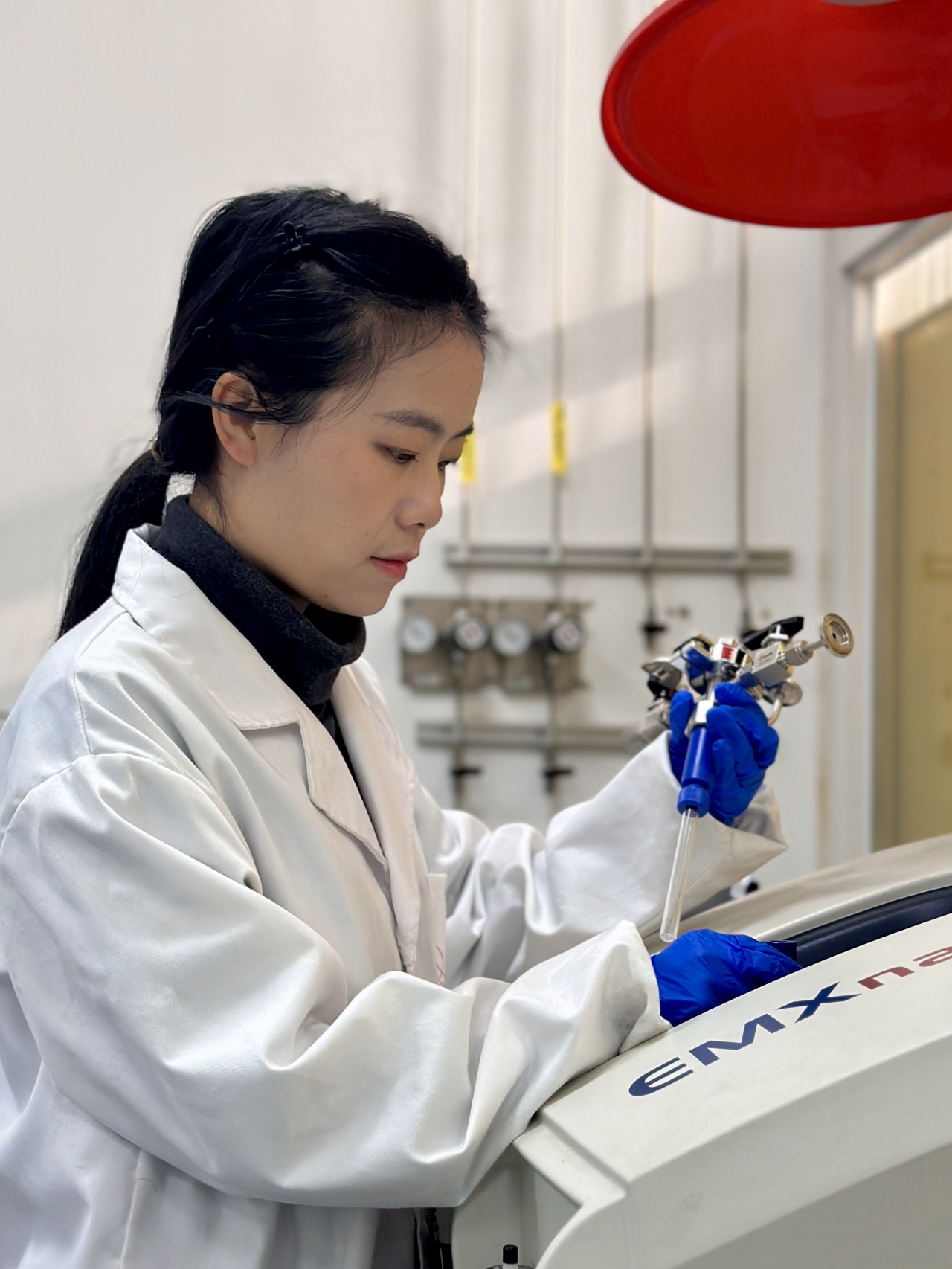

人物名片:何烨,中共党员,资源与环境学院材料科学与工程专业2020级博士研究生,师承智能环境与传感技术团队负责人孙艳娟研究员,2024年度成电杰出学生(研究生)。研究方向为光催化材料与碳中和,在动态位点调控与电子转移机制领域取得突破性成果。主持省部级项目1项,参与国家重点研发计划、国家自然科学基金项目等,累计发表高水平论文32篇,其中以第一作者/学生一作身份在PNAS、ACS Nano等一区TOP期刊发表论文7篇,总被引用超1600次;申请国家专利4项(授权1项)、国际专利2项(授权1项)。自主设计开发国内首套电子顺磁共振(EPR)原位平台,打破国外技术垄断并成功市场化。获第二届中国研究生“双碳”创新与创意大赛全国一等奖,并获评“学术新秀”、四川省优秀毕业生等多项荣誉。

资源与环境学院2020级博士研究生 何烨

从中石化公司职工到电子科技大学博士生,从国企白领到技术破局者,何烨用六年时间完成了一次跨越舒适区的科研突围。面对国外技术垄断,她积极攻克电子顺磁共振(EPR)原位平台核心技术;身怀六甲时仍坚守实验室,在科研与家庭的平衡中产出7篇一区论文;最终将学术成果转化为百万元级技术合作项目,推动环保技术从实验室走向产业一线。在将污染物转化能源的漫漫科研长途中,何烨一直在路上。

从零到一:打破技术垄断的“硬核突围”

2018年,何烨凭借优异成绩进入中石化企业工作。在外人眼中,这是一份令人羡慕的“铁饭碗”——央企平台、稳定待遇、优渥福利。然而,这份看似舒适的工作,却让她陷入深思。“能预判结果的工作,带来的确定性,反而让我焦虑。”她燃起了进一步深造的渴望,期待着面对未知的挑战。

而真正让她下定决心踏上绿色科研之路的,是对环保问题的切身体验:冬天的雾霾,反复的咽炎。不仅如此,在已是行业环保标杆的企业内,污染物治理的复杂性与紧迫依然存在。“我意识到,末端治理只是权宜之计,真正需要的是源头创新。有人问我是否担心失去保障,但我想,科研的未知本已充满魅力,若能再为‘绿水青山’找到更优解,这对我来说就是最好的安排。”

何烨(中)与导师孙艳娟研究员(左一)、董帆教授(右一)在2024年度成杰学生评选答辩会上

2019年,何烨毅然辞去中石化的工作,从分析化学转向材料领域,在董帆教授带领的碳中和与环境能源新技术研究中心团队担任科研助理。一年后,她开始攻读电子科技大学环境与材料方向的博士学位。

初入课题组,导师孙艳娟研究员交予何烨材料动态位点调控与电子转移机制的研究课题,这项课题关键在于实时追踪催化反应中的电子转移过程。然而,关键技术EPR长期被国外垄断。团队曾尝试与海外公司合作平台开发,但由于被列入黑名单,屡次遭遇技术封锁。“别说核心技术,就连一个配件都买不到。只能依靠自己。但封锁挡不住前进的路,反而逼得我们越战越强。”何烨回忆道。

平台结构、功能耦合、信号分辨——每一步都是“盲人摸象”。面对仪器研发的技术壁垒,她以交叉学科优势为锚点,开启了跨领域技术攻关。用化学的方法解决物理的问题,用数学的方式赋予化学的内涵。长时间的反复调试,失败的数据堆满硬盘。“但我的导师总能在‘平庸’的结果中找到价值,不断修正与引导我,找到关键突破口!让我明白,科研就是在细水长流中,逐渐清晰的过程。”

何烨(前排左二)与课题组成员共同参加第十二届新加坡国际化学会议

功夫不负有心人。2022年,国内首套自主知识产权的EPR原位平台成功落地。这一创新成果不仅填补了国内技术空白,还为实际反应过程中的微观机制研究提供了全新途径。在导师的帮助下,何烨她作为学生主持了一项省部级科研项目,进一步推进了平台的应用和升级。在全国环境催化会议报告期间,该技术引发多家企业关注。“那一刻,我真正理解了‘科研服务现实’的意义。”何烨感慨道。目前,该平台已获中、美专利授权,依托该平台解析的电子迁移路径研究成果发表于PNAS,同时进一步促成多个横向项目,累计技术转化金额突破百万元。

双重身份:科研“马拉松”中的平衡艺术

科研之路上,生活的考验也悄然而至。博士二年级时,何烨意外迎来了一个新生命。新生命的到来对何烨来说,不仅是生活的转折,更是科研工作的加倍挑战。当时,历时一年多,反复探索与努力,投入了她无数心血开发的原位平台刚刚落地,面对科研路上的关键节点之一,她陷入了两难。幸运的是,她拥有爱护她的导师:“责任与追求从不矛盾,关键在于找到支点。”是导师的理解、同门的帮助、家人的支持让何烨尝试做起了“超强时间管理者”,多线程实验紧张而有序地进行,在母亲和科研者的双重身份中,她突破了五个研究体系,发表了数篇高水平论文。

何烨与孩子在清水河校园里留影

“我很感谢这个身份赋予我的礼物:她教会我每个当下都有它独特的意义。曾经,我偏执地执着于每个结果的完美,现在觉得,科研更像拼拼图,重要的不是找到最后那块,而是享受每次尝试带来的可能。”与她而言,生活的挑战,也是科研成长的一部分,何烨不仅证明了自己,也坚定了继续攀登科研高峰的信念。

在何烨的学术履历中“协力共进”是高频词。“科研不是单打独斗,而是集体智慧的共振。”共享与合作始终是她科研道路上的信念。除了专注于个人研究,她为团队开发气相中间体在线检测、同位素实时追踪等关键技术,以共同作者身份参与发表25篇高水平论文;在“追光太阳光催化CO₂转化系统”项目中,她精准拆分任务,发挥成员所长,最终在第二届中国研究生“双碳”创新与创意大赛上,从2000余支队伍中脱颖而出,斩获全国一等奖。

“合作的关键不在于承担最关键的任务,而在于发挥自己的专长。正因擅长,才会成为不可或缺的关键。”她深知,只有分工明确,团队才能高效运转。这种协作的理念也延伸到日常科研工作中,师弟师妹们乐于向她寻求帮助,团队间彼此间的信任与支持是她科研中的一大动力。“我很幸运能在课题组的滋养中成长,被需要、被信任不仅是对我能力的肯定,更是一种幸福。我享受这种‘反哺’的过程,让曾经获得的支持与温暖,继续传递下去。”

追光而行:科研路上的初心与担当

“志之所趋,无远弗届,穷山距海,不能限也。”展望未来,她坚定地说道。无论是跨越科研难关,还是应对生活挑战,皆因执着与热爱。无论前路如何,她都将初心不改,继续探索与创新,做有用的事,让成果走出实验室,为绿色未来贡献自己的一份力量。对于“绿水青山就是金山银山”,她有更深的诠释:“环保技术不应是企业的成本负担,而应成为竞争力源泉。我们要做的,是让治理本身产生经济价值。”

生活中的何烨

回望来时路,何烨用“幸运”总结自己的成长:“幸运遇到包容的导师,幸运拥有支持的家庭,幸运生于崇尚创新的时代。”但熟悉她的人知道,这份“幸运”背后是近乎执拗的坚持——从国企白领到科研新锐,从技术“小白”到破局者,从新手妈妈到团队核心……每一次跨越,都是对舒适区的“宣战”。

回归科研的六年时光,使何烨对科研有了全新的体会与感悟。“科研不仅是对未知世界的求索,更是对自身认知的不断突破。”对于即将步入科研生活的学弟学妹们,何烨希望他们坚定信念并保持广阔视野:“保持好奇、坚守初心,在挑战与不确定性中找到自己的方向;同时需要勇于承担责任,让研究不仅止步于论文,更能服务于社会需求,为可持续未来贡献真正的力量。”

“杰出不仅是累累成果的叠加,更是持续探索的勇气与回应时代需求的担当。”这是她对“成电杰出学生”的理解。如今,作为博士后的她,依旧秉持着对科研的坚定信念,以科学之光,照亮绿色未来;以坚韧之志,攀登科研之巅。

编辑:罗莎 / 审核:王晓刚 / 发布:陈伟