即可将网页分享至朋友圈

近日,基础与前沿研究院邓旭教授课题组在 Advanced Materials 杂志上发表了题为“Tailoring Protein Adsorption at the Solid–Liquid Interface for Long-Term Superhemophobicity”的研究论文,提出了一种通过调控固液界面蛋白吸附以实现长效超疏血的策略。2021级博士研究生余华丽为论文第一作者,邓旭教授、王德辉教授、罗静特聘副研究员为论文共同通讯作者,电子科技大学基础与前沿研究院为论文第一单位。

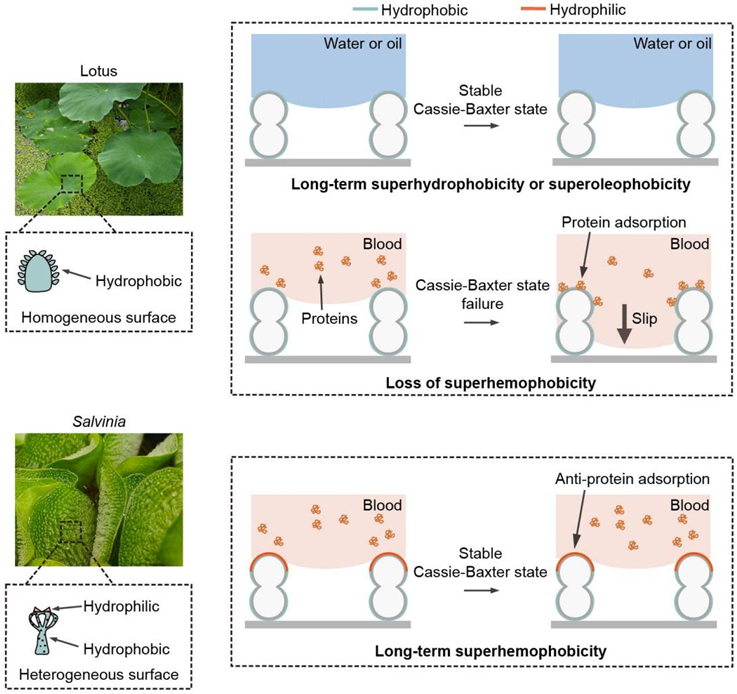

具有微/纳米级粗糙结构的超疏液表面能够使血液维持在Cassie–Baxter状态,显著减小固-液接触面积,在生物医学领域展现出潜在的应用前景。然而,传统的超疏水表面由于其疏水的固-液接触界面在血液流动环境条件下,血液中复杂成分(如蛋白质和血细胞)与材料表面互相作用,易诱导蛋白吸附和血小板激活,导致浸润状态从Cassie–Baxter态向Wenzel态转变,从而失去超疏血性能。本研究基于血液与表面化学和形貌之间的相互作用,启发于Salvinia的异质超疏水结构的机制原理,在固-液接触区域引入用以抵抗蛋白吸附的亲水性分子,很好地解决了因亲水分子引入,难以实现超疏水(血)的关键问题,并设计构建出一种具有异质化学性质的超疏血表面模型。该材料可有效抑制蛋白质吸附,并长期维持稳定的Cassie–Baxter态,在血液流动条件下,持续超疏血时长较传统超疏水表面提升10倍以上。

图1 血液与均质和异质疏液结构的界面相互作用

本研究进一步通过动物实验验证了超疏血性能。异质超疏血材料在体内兔血液循环实验中表现出超过55小时的血液排斥稳定性,同时展现出优异的血液相容性与生物安全性。该成果不仅显著提升了超疏血状态在复杂生理条件下的持续稳定性,也为设计疏血透气膜材料在体外膜肺氧合(ECMO)等长期血液接触医疗器械领域中的应用建立了基础。

上述研究得到了国家自然科学基金(22275028)等项目的支持。

编辑:王晓刚 / 审核:李果 / 发布:陈伟