即可将网页分享至朋友圈

7月7日-17日,计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)“人工智能 赋能乡村”实践队——绿翼童创队走进成都市郫都区郫筒街道晨光社区,开展了为期11天的“AI童创·编程一夏”暑期编程课堂。

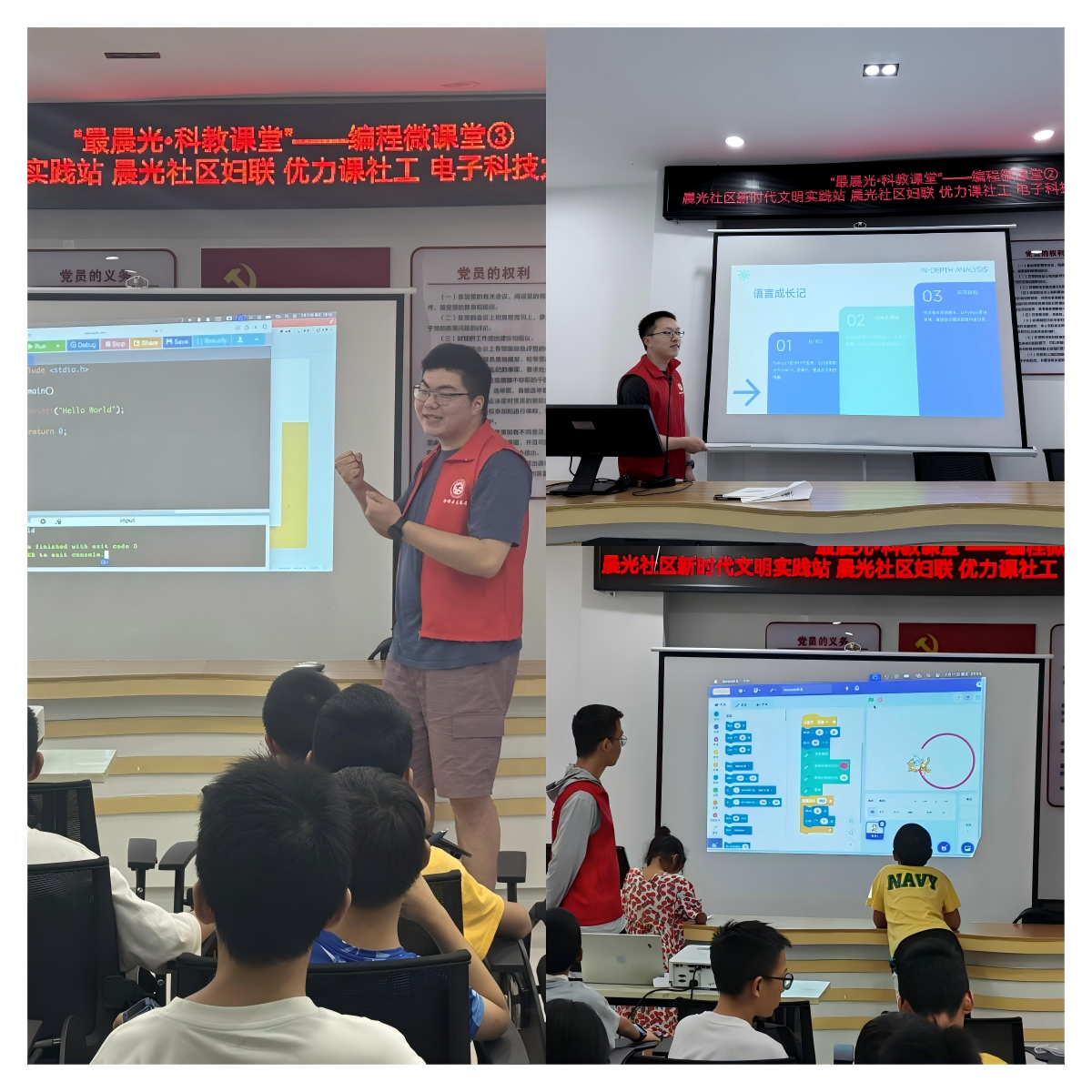

“把大学课堂搬到社区教室,把最前沿的人工智能概念翻译成孩子听得懂的语言。”在课程中,实践队队员们以“初识计算机”“编程探索”等为主题,为社区小学生带来了一场场生动有趣的科技启蒙。从“身边的计算机”到“我的第一个C语言计算器”,孩子们在笑声与惊叹声中完成了一场科技漫游,也在心中悄悄埋下“未来工程师”的种子。为了让零基础的孩子也能听得懂、跟得上、玩得嗨,绿翼童创实践队将课程拆成“启蒙—体验—创造”三段阶梯。

启蒙:从算盘到芯片,计算工具的“前世今生”

“原来手机也是计算机!”从“身边的计算机”切入,实践队队员们通过手机、智能手表等生活实例,让孩子们认识计算机的四大核心功能。随后,从古代算筹、算盘讲到现代电子计算机,“计算机之父”巴贝奇的故事、ENIAC的诞生历程,队员们的讲述让孩子们在历史长河与时空穿梭中感受科技发展的奇妙,并且详细讲述了二进制的计算方式和应用,使孩子们经历了一番“头脑风暴”。

体验:Scratch舞台,小猫“跳”出第一支算法之舞

在编程体验课程中,实践队队员们为孩子们讲述了吉多·范罗苏姆在1989年圣诞节发明Python的故事,带着孩子们写下第一行“Hello World”代码。同时让小朋友亲身体验了Scratch“拼积木 = 写程序”的理念。孩子们像拼乐高一样把“绿旗被点击”“重复10次”“下一个造型”三块积木嵌在一起,屏幕上小猫便随音乐律动。

创造:C语言“计算器”,让代码照进现实

“真正的程序员,敢于直面黑底白字的命令行。”在接下来的C语言课程中,实践队队员们把枯燥的语法包装成闯关游戏:第一关“打出Hello World闯关代码”,第二关“输入姓名自动问好”,第三关“输入两个数字和运算符,秒出答案”。孩子们两两结对,一人念思路、一人敲键盘,当屏幕上出现“3+5=8”时,欢呼声迸发而出。

最后一堂课的复习环节,实践队员们通过知识抢答、作品回顾帮孩子们巩固前期所学。针对部分孩子在进制转换等方面的薄弱点,队员们用“电路开关”等熟悉比喻反复讲解,确保每个孩子在课堂中都有所获。

晨光社区工作人员为“人工智能 赋能乡村”实践队——绿翼童创队颁发“晨光社区优秀实践团队”荣誉证书,实践队队员们与孩子们合影,镜头定格下这段充满收获的夏日记忆。晨光社区相关负责人表示:“感谢电子科技大学绿翼童创实践队带来的精彩课程,孩子们不仅学到了编程知识,更培养了逻辑思维和创新意识。我们期待未来能有更多高校资源走进社区,共同为孩子们的成长赋能。”

“从不知道计算机怎么工作,到能让我的简易计算器得出结果,这段课程太神奇了!”一位小朋友的话道出了收获。实践队队员邵子郁表达了自己的实践感悟:“看到孩子们眼中的好奇与兴奋,就知道所有付出都值得。希望这些知识能成为他们探索科技世界的起点。”

据悉,绿翼童创队自2023年起已连续三年扎根晨光社区开展实践,直接受益儿童180余人,间接受益家庭300余户。后续计划推出“周六编程加油站”,由大学生志愿者每周进社区开设2小时进阶工作坊,形成“暑期集中+学期常态”的1+N模式。

编辑:刘瑶 / 审核:罗莎 / 发布:李果