即可将网页分享至朋友圈

近日,医学院泌尿外科熊玮教授及王志鹏博士在药学一区TOP期刊《Journal of Pharmaceutical Analysis》(IF=8.9)上发表了题目为《Novel Hormone Therapies for Advanced Prostate Cancer: Understanding and Countering Drug Resistance》的论文。医学院泌尿外科王志鹏医师为第一作者,我校医学院泌尿外科熊玮教授、英国布里斯托大学Siang Boon Koh教授及英国伦敦大学学院冯德超教授为共同通讯作者。

该论文系统梳理了新型内分泌治疗(NHT)在晚期前列腺癌临床应用中的最新突破,深入剖析了NHT耐药机制。研究全面评估了当前克服NHT耐药的策略,并展望了利用前沿技术揭示耐药机制的未来方向,为解决NHT耐药这一临床关键挑战提供了新思路。

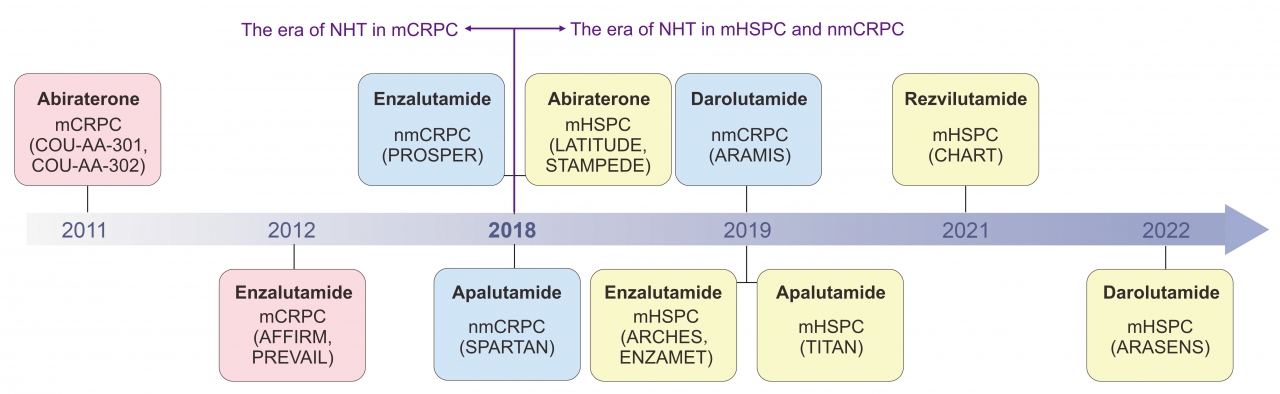

图1. 前列腺癌NHT药物的获批时间轴及适应症

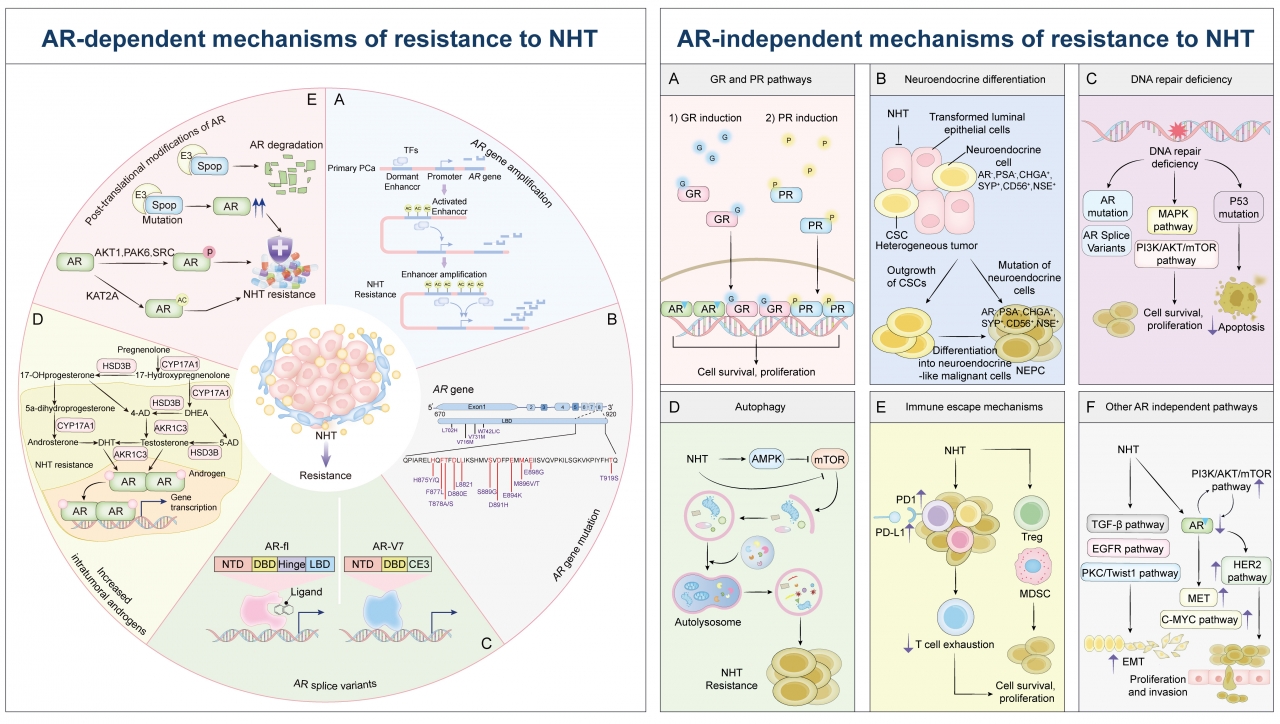

Graphic abstract. 前列腺癌NHT耐药的AR依赖性及AR非依赖性机制

前列腺癌是全球男性发病率最高的恶性肿瘤,也是导致男性癌症死亡的第二大原因。尽管NHT,如阿比特龙、恩扎卢胺、阿帕他胺、达罗他胺和瑞维鲁胺等,显著改善了晚期前列腺癌患者的生存和生活质量,但耐药问题仍然是临床面临的重大挑战。NHT耐药机制复杂多样,既包括雄激素受体(AR)依赖性途径,也涉及AR非依赖性途径。近年来,虽然一系列克服耐药的策略已展现出潜力,但仍缺乏系统性总结和突破性进展。因此,深入解析NHT耐药机制、优化现有治疗策略并开发新型联合方案,已成为前列腺癌领域亟待解决的关键科学问题。该研究成果不仅为临床医师制定NHT耐药后的治疗决策提供了循证依据,也为药物研发人员设计下一代抗前列腺癌药物奠定了重要基础,具有深远的科学价值和临床转化潜力。

这篇论文系统梳理了前列腺癌5种主流NHT药物(包括阿比特龙、恩扎卢胺、阿帕他胺、达罗他胺和瑞维鲁胺)的研发历程和治疗机制,详细分析了各类药物在不同临床阶段的关键试验数据,并对典型不良反应谱进行了横向比较,为临床用药选择提供了全面参考。

在此基础上,研究深入揭示了NHT耐药的双重机制:既包含AR依赖性途径(如AR扩增、点突变、AR剪接变异体等),也涉及AR非依赖途径(如神经内分泌分化和旁路信号激活等)。针对耐药难题,文章评估了包括靶向联合、放射性核素疗法、双极性雄激素治疗和PROTAC技术等策略的临床证据,同时前瞻性提出了利用多组学技术和类器官模型推动耐药研究的前沿方向,为个体化治疗方案的优化奠定了科学基础。

熊玮教授,医学院泌尿外科党支部书记、学科主任、四川省卫健委学术技术带头人、四川省学术技术带头人后备人选、麻省总医院移植外科博士后、硕士生导师、中国医师协会泌尿外科医师分会委员。长期从事泌尿系肿瘤及器官移植方面的研究和临床工作。

王志鹏医师,主要从事泌尿系肿瘤、肿瘤免疫微环境及生物节律方向的研究。担任《Medicine Advances》杂志及我院主办杂志《Medicine Bulletin》的青年编委。个人学术影响力H 指数13、i10 指数18。近年以第一或通讯(含共同)发表多篇SCI论文。

原文链接: https://doi.org/10.1016/j.jpha.2025.101232

编辑:刘瑶 / 审核:王晓刚 / 发布:陈伟